Тролль, лжец и девственник

Кабуки

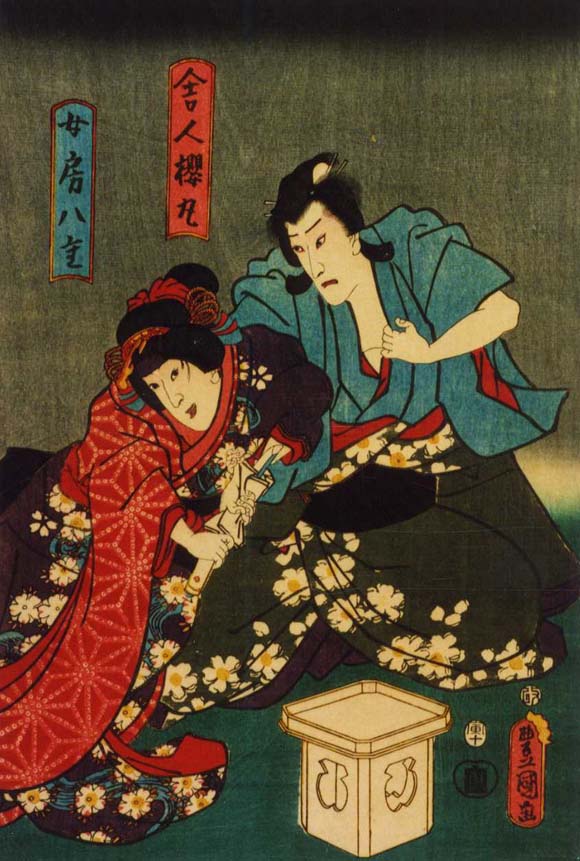

Актеры Кабуки Фудзикава Томокичи 3 в роли Яэ (слева) и Ичикава Дандзюро 8 в роли Сакурамару (справа) в пьесе "Ga no Iwai". Сцена "Sugawara Denju Tenarai Kagami". октябрь 1854, Утагава Тойокуни 3.

под кат, ибо многоПожалуй, одним из самых известных театров в Японии является Кабуки. В некотором роде Кабуки - это мистерия. Это танец на языке символов. Каждый жест в танце - условен. Каждое положение тела – как иероглиф.

Кабуки придумала танцовщица Окуни – в 1623 году она собрала труппу из актрис и танцовщиц. Кабуки был популярен у низшего класса. Само слово "Кабуки" (歌舞伎

состоит из иероглифов "песня-танец-искусный". Поначалу все роли в пьесах исполняли женщины. Но чаще всего актрисы вели довольно распутный образ жизни и были доступны всем желающим. Последующие тридцать лет власти боролись с распущенностью нравов. Когда запретили женское кабуки – на сцену вышли юноши. Впрочем, оказалось, что юноши не менее доступны для публики, чем женщины. Поэтому все роли предписывалось исполнять только взрослым мужчинам (вспомните тот же Шекспировский театр, где Ромео и Джульетту играли юноши). Это правило действует и поныне, хотя женщинам и разрешено теперь играть в Кабуки, особого отклика у зрителя это не нашло, поэтому все роли, включая женские, исполняют мужчины.

состоит из иероглифов "песня-танец-искусный". Поначалу все роли в пьесах исполняли женщины. Но чаще всего актрисы вели довольно распутный образ жизни и были доступны всем желающим. Последующие тридцать лет власти боролись с распущенностью нравов. Когда запретили женское кабуки – на сцену вышли юноши. Впрочем, оказалось, что юноши не менее доступны для публики, чем женщины. Поэтому все роли предписывалось исполнять только взрослым мужчинам (вспомните тот же Шекспировский театр, где Ромео и Джульетту играли юноши). Это правило действует и поныне, хотя женщинам и разрешено теперь играть в Кабуки, особого отклика у зрителя это не нашло, поэтому все роли, включая женские, исполняют мужчины. Примерно к началу 18 века жанр представлений Кабуки сформировался в том виде, в каком мы видим его теперь. Он стал более серьезным и даже завоевал популярность у преставителей высши классов.

Пьесы Кабуки состоят из следующих основных элементов: сказ, музыкальное сопровождение, драма, танец, костюмы и грим актеров, декорации и совершенно особые отношения между актерами и зрителями.

Сами пьесы - это органический сплав драматических диалогов и танца, сопровождаемых аккомпанементом барабанов, флейт, сямисена и напева рассказчика - нагаута.

Во время выступления актера в самый драматический момент из зала выкрикивают что-то вроде слогана в поддержку актера. На приведенных ниже видео вы это услышите. А еще во время пьесы актер может "выйти из роли" и напрямую обратиться к зрителям.

С точки зрения сюжета и характера действующих лиц пьесы Кабуки можно разделить на две категории:1. Историческая драма (дзидай-моно).Эти пьесы рассказывают об исторических эпизодах или представляют подвиги воинов или вельмож. Многие из них — мрачные трагедии, несколько оживленные краткими комедийными штрихами. Их герою часто приходится приносить величайшие жертвы. Например, в «Тюсингура» — одном из знаменитых спектаклей Кабуки, сюжет которого заимствован из пьесы театра Бунраку, рассказывается известное всем предание о 47 самураях, потерявших своего господина. После многих лет терпеливого ожидания и интриг эти люди отомстили за вынужденное самопожертвование своего господина, но из-за этого и сами принуждены были покончить жизнь самоубийством;2. Семейная драма (сэва-моно).В этих пьесах обычно отражена жизнь низших классов общества. В центре внимания — человек из народа. К этой категории можно отнести пьесы «Кагоцурубэ» («Куртизанка») и «Цубосака-Дэра» («Чудо в Цубосака»). В основе семейной драмы вполне реалистический сюжет. Однако нередко в пьесы такого рода включаются сцены, где действие и инсценировка становятся нереальными, большое значение уделяется таким внешним эффектам, как ораторское искусство актеров и яркие краски, а внутреннее содержание, логическая последовательность сюжета остаются в тени.

Музыка Кабуки подразделяется на несколько категорий (около 12) в зависимости от принадлежности к той или иной школе. Сегодня наиболее часто исполняется музыка «нагаута», «токивадзу», «киёмото» и «гидаю», последняя используется в драме, заимствованной из театра кукол.

Маска

Актеры кабуки первыми в Японии сняли с себя маски – принадлежность театра но. Тем не менее актеры накладывали грим, а герои пьес кабуки так и остались «масками». «Масок» три: татияку (герой), катакияку (злодей), оннагата (героиня). Каждый актер специализируется на своем типе. Пять героев: богатырь, любовник, мудрый советник, красавец смирного поведения и мудрец, терпеливый к невзгодам. Пять злодеев: бунтовщик, негодяй, негодяй, прикидывающийся мудрецом, злодей, поддающийся перевоспитанию, и просто комический дурак. Пять героинь: проститутка, благородная девушка, жена, женщина, владеющая искусством поединка на мечах, и вредная тварь. Есть еще закутанные в черное прислужники сцены, шныряющие по ходу действия среди героев; но на языке театра черный цвет означает, что персонажа попросту нет.

Ведущий актер Кабуки называется татэяку ("роль стоя") и, как правило, возглавляет труппу. Он играет благородных, идеализированных самураев, воинов, побеждающих в битвах, людей рассудительных, волевых и упорных. А поскольку самураи воспитывались на конфуцианской морали, предполагавшей презрение к романтической любви, подобные персонажи не могли ставить привязанность к жене или возлюбленной выше верности своему господину. Это был один из основополагающих принципов бусидо[1] — кодекса поведения воина.

Несмотря на то что кодекс бусидо и законы европейского рыцарства определяли идеал поведения и оба превыше всего ставили честь и смелость, в одном важном аспекте они существенно различались. В западном кодексе верность даме сердца ставилась выше верности господину, и средневековые рыцарские легенды изобиловали сюжетами, повествовавшими о любовных треугольниках, включавших рыцаря и жену его господина, или о бунте рыцаря против господина в защиту чести прекрасной дамы. Подобная ситуация порождалась концепцией европейского индивидуализма, согласно которой даже интересы нации не могли лишить индивида его прав. Но эта ситуация была совершенно немыслима для бусидо. В классическом японском театре благородный самурай (в исполнении татэяку) неизменно приносит в жертву верности своему господину жену и детей и, несмотря на душевную боль, взирает на их смерть, ничем не выдавая своих чувств.

Таковы были герои Кабуки, и стилизованные приемы игры татэяку шлифовались веками, с тем чтобы создать идеальный образ самурая, образ, который, однако, отнюдь не был предназначен для самих воинов–аскетов, составлявших не более семи процентов населения феодальной Японии, — они считали Кабуки отвратительным, почти непристойным развлечением и избегали посещений театра. Кабуки существовал благодаря купеческому сословию городов Эдо (современный Токио) и Осаки и развивался в соответствии с его мировоззрением.

Но в то время, как представители этой социальной прослойки видели в самурае–татэяку идеал мужчины, основная масса публики, состоявшей в основном из женщин, не была удовлетворена этим образом: ведь самурай никогда не влюблялся. Жены и дочери купцов, так же как и гейши, которые прислуживали им, и хозяйки "чайных домиков" и ресторанов, лелеяли другой идеал — мужчины, способного шептать слова любви. Соответственно Кабуки разработал и образ нимаймэ ("второго") — персонажа, чье имя выносилось на афиши после татэяку.

Нимаймэ должен был быть красивым, но не обязательно сильным; чистым сердцем, пусть и не всегда умным. Чистейший тип нимаймэ называли цуккорогаси ("слабый"), потому что он производил впечатление хрупкого, беспомощного юноши, который упадет, если его слегка толкнут. Нимаймэ был всегда добр и обходителен с героиней, и, если обстоятельства заставляли ее покончить с собой, он с радостью умирал вместе с ней. Коронная сцена нимаймэ — митиюки, когда он вместе с женщиной направляется к месту их самоубийства. Эта сцена — апофеоз его игры, она сопровождается впечатляющей мимикой лица и величественными жестами. По иронии судьбы часто его собственная наглость или беспечность толкает героиню на этот шаг, ибо общество отвергает его, она же теряет надежду выйти за него замуж.

Тот факт, что нимаймэ никогда не мог быть столь же силен или мудр, как татэяку, возможно, свидетельствовал о комплексе неполноценности, который испытывало купечество по отношению к самураю. В идеале в феодальной Японии родители выбирали супругов для своих сыновей и дочерей, и те, кто вступал в брак, не имели голоса в этом вопросе. Самураи строго придерживались этого обычая, но купцы, ремесленники и зажиточные крестьяне нередко отступали от него, а бедные крестьяне были свободны в выборе жен. Хотя моральные ценности правящего класса самураев ставились очень высоко, представители других классов симпатизировали и тем, кто не так строго придерживался этих норм. Итак, благородных людей, сильных, мудрых самураев играли татэяку; нимаймэ, напротив, исполняли роли персонажей, которые влюблялись в гейш и проституток и которые в результате неблаговидного поведения (кражи собственности хозяина, например) были вынуждены совершать самоубийство вместе с этими женщинами. Таким образом, несмотря на их внешнюю привлекательность, их нельзя было назвать образцом для подражания. Тем не менее, поскольку они были способны любить и доказывали, что романтическая любовь все–таки прекрасна, многие из них превосходили татэяку в популярности и даже в уважении.

Женские роли в кабуки исполняют мужчины – оннагата. Считалось, что оннагата даже более привлекательны, чем настоящие женщины, так как в своей игре они подчеркивают те черты, которые представляются мужчинам наиболее характерными признаками женственности: мягкость, хрупкость, застенчивость, кокетство. Они не играют спектакли с 7 до 10 вечера, а как бы выращивают внутри себя женскую личность, живя в ситуации контролируемой шизофрении. «Праздник девочек» они отмечают как свой собственный. Их главная профессиональная проблема – ясный мужской ум буксует в туманах и извивах женской логики. Отказаться от роли – стыдно: оннагата может сменить амплуа, а женщинам в жизни от самих себя никуда не деться. Так и живут со своей «маской» – как с женой: все про нее знают, но жалеют и любят. Оннагата, как правило, примерные отцы и мужья, а часто еще и лауреаты звания «Живое национальное достояние» Японии.

Эксцентричные костюмы, в которых сталкиваются краски, формы и детали разных эпох, обеспечили кабуки репутацию искусства дикарей – безмозглых, но артистичных. Особый аттракцион – мгновенные переодевания прямо на сцене. Они бывают двух видов: хикинуки – одежда спадает, открывая другую, когда актер дергает за шнурки, и буккаэри – слуги сцены выворачивают одежду наизнанку прямо на актере. Изнанка платья раскрывает истинную суть героя. Какую – поясняет цвет. Красная гамма означает справедливость, страстность, смелость. Синяя – хладнокровие, злость, безнравственность. Если видите коричневый – перед вами привидение.

смотреть: www.youtube.com/watch?v=72IjyxGU8sk&feature=rel...

Чемпионы по количеству париков – оннагата: за ними закреплены более сорока форм. Парики сигнализируют о состоянии героев – и в сумме костюм сообщает о герое куда больше, чем речь. Пряди волос, выпущенные вправо и влево над затылком, означают вожделение. По прядям, свисающим вдоль лица, можно отличить своенравную шлюху от кроткого ангела: хвост волос пропущен насквозь, поэтому актер может посылать сообщения, потянув за тот или другой конец и тем самым удлиняя прядь с одной или другой стороны. Разбойники и прочие асоциальные элементы носят «парик, который символизирует, что человек не стригся сто дней».

Оннагата так умели перевоплотиться в женщину, стать женственнее женщины, что на протяжении веков они были законодателями дамских нарядов, причёсок и т.п. В прежние времена от оннагата требовалось и вне сцены держаться и одеваться по-женски, чтобы не выходить из образа. Это, однако, не мешало актёрам женского амплуа обзаводиться семьями, иначе не возникали бы знаменитые династии оннагата – такие как Накамура Утаэмон или Оноэ Байко. Актеры оннагата выбривали лоб на манер сугубо мужской прически. Поэтому им приходилось на сцене пользоваться громоздкими париками, весом до 10 кг, а в жизни — повязывать голову специальным платком лилового цвета. Поэтому у оннагата было еще одно название — мурасаки боси (фиолетовые шапки). (см. картинку).

К амплуа оннагата будущие актеры готовились с раннего детства, лет с 5-6, перенимая секреты мастерства у родителей. Проникновение в женскую душу у талантливых оннагата бывает столь глубоким, что на сцене они выглядят женственнее, изящнее, соблазнительнее любых представительниц слабого пола. Более того, женщины в жизни стремились подражать не только изысканным манерам оннагата, но и фасонам и расцветке их кимоно, прическам, умению обращаться с веерами и зонтиками. Оннагата становились образцами женской моды для всей страны.

Кабуки ничего не изображает напрямую, но если на сцене мост, то это, как ни странно, просто мост. Так театр кабуки революционно отказался от абстрактных декораций но. Вращающаяся сцена позволила быстро менять декорации; специальный подиум обеспечивает живое общение актеров со зрителями. Часто декорации кабуки изображают вполне реальные городские виды. И вообще театр кабуки считался искусством актуальным. Чтобы обмануть цензоров, все зашифровывалось: если местом действия объявлялся вымышленный город по имени Камакура, речь шла о реальном городе Эдо. Публике приятно было думать, какая она хитрая и догадливая; цензоры тоже все понимали, но кусали локти.

Кстати, "Любование кленовыми листьями" ("Момидзигари", 1899), старейшая сохранившаяся копия японского фильма, — запечатленный на пленке одноименный спектакль Кабуки. Хотя лента была снята лишь для того, чтобы сохранить для потомков искусство самых знаменитых актеров Кабуки того времени: Дандзюро Исикавы и Кикугоро Оноэ, через несколько лет фильм был показан и широкой публике. В то время кино считалось низкопробным зрелищем, недостойным участия гордых своим ведущим положением театральных актеров. Однако, поскольку Кабуки был наиболее популярной разновидностью театра, первые постановщики фильмов стремились запечатлеть его репертуар, обращаясь к актерам второго и третьего ранга.

Для актера Кабуки ярлыки "второй класс" или "третий класс" совсем не обязательно означали плохую игру. В феодальном мире Кабуки лишь родной или приемный сын ведущего актера, в свою очередь происходящего из прославленной актерской семьи, мог рассчитывать на то, что ему когда–либо удастся получить главную роль в ведущем театре.

Здесь можно посмотреть на клановые моны актеров: www.kabuki21.com/mon.php

Здесь представлены гравюры с известными актерами в различных ролях: www.kabuki21.com/yakushae.php

хороший сайт про костюмы и символику Кабуки: www2.ntj.jac.go.jp/unesco/kabuki/en/4/index.htm...

Оннагата Тамасабуро Бандо

собрано с миру по нитке, скомканно и сумбурно.

@темы: история, интересности, традиции

-

-

17.05.2009 в 23:00-

-

18.05.2009 в 13:43-

-

18.05.2009 в 19:44Только вот Актеры кабуки первыми в Японии сняли с себя маски

Может, я совсем тёмная и несведущая, но мне кажется, что они их никогда и не носили.

-

-

18.05.2009 в 20:56речь скорее о том, что до этого все актеры выступали в масках.